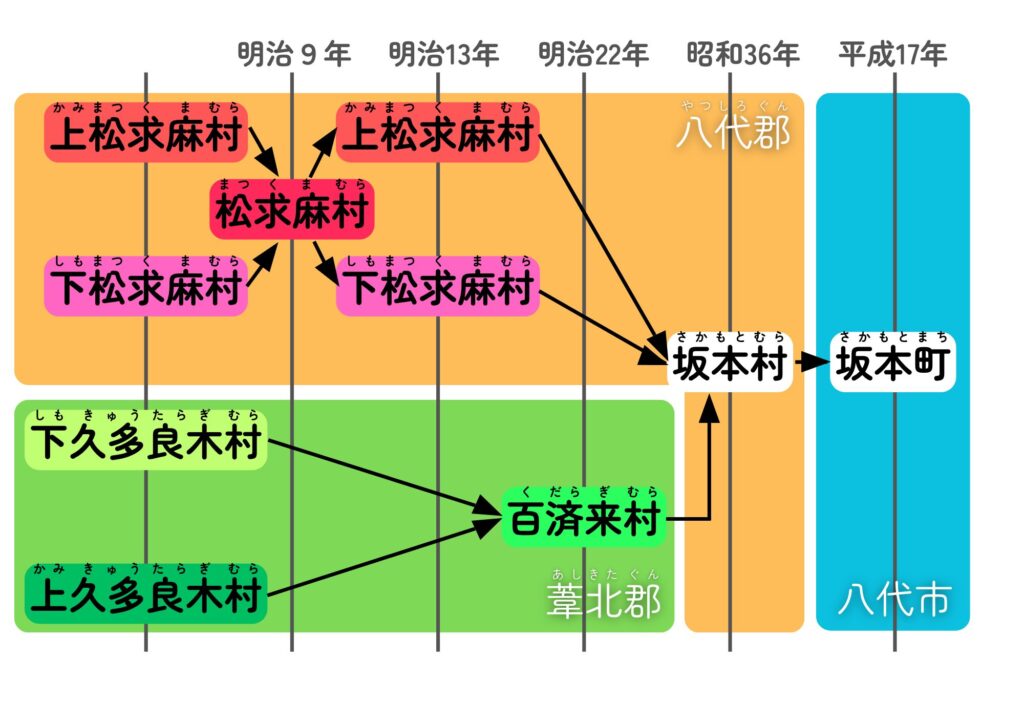

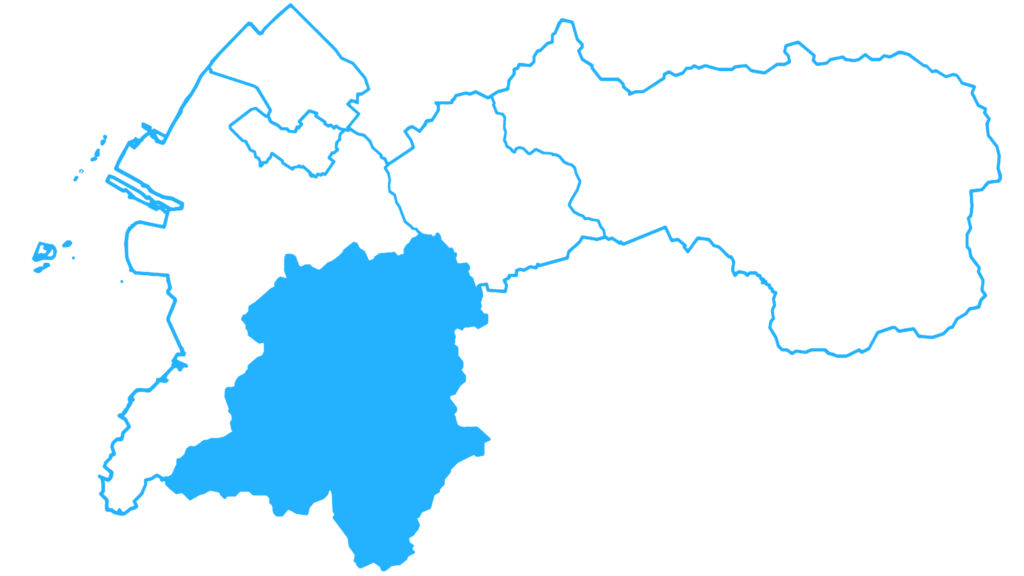

坂本町になるまで

昭和36年、八代郡上松求麻村と下松求麻村、葦北郡百済来村が合併し、八代郡坂本村が誕生しました。

名前の由来は、合併してできる新村の中心地が坂本集落であること、また大きな駅である坂本駅や十條製紙坂本工場があり、村内外に坂本の名が知られていたことなどです。

平成の大合併のころ、坂本村も八代市に合併となり、現在の八代市坂本町が誕生しました。

令和7年は坂本町になってから20周年です。

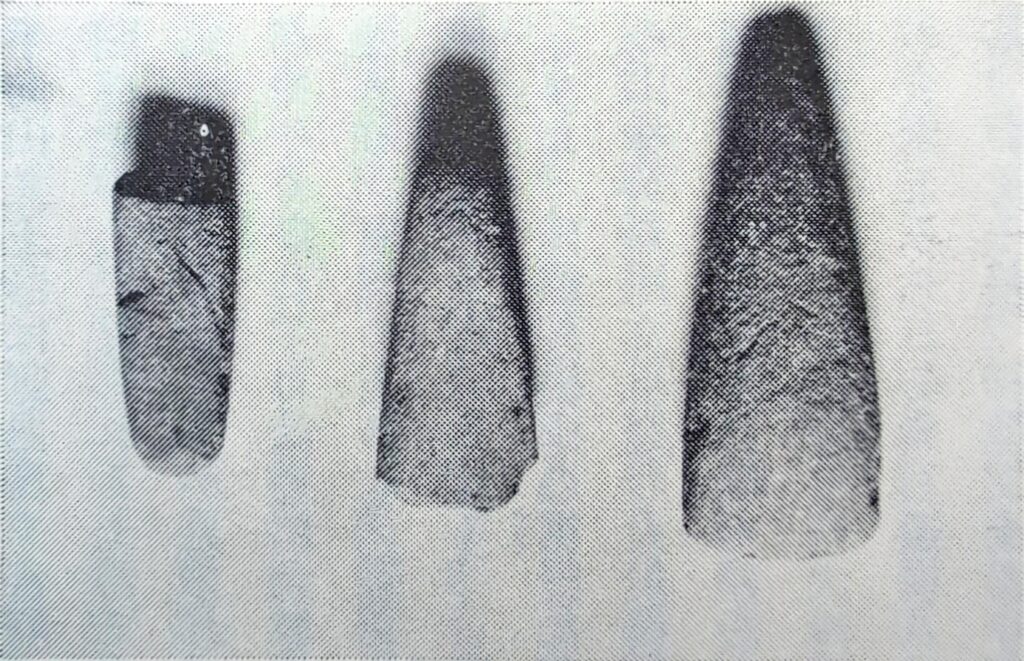

どちらの遺跡も公開されていません。

「平家城」という地名を持つ集落も残っています。

近世のころの、坂本唯一の工業でした。

画像は昭和53年の発掘調査の様子。

また、8つの小学校もこのころ作られました。

この翌年、肥後製紙は東肥製紙と名前を改めました。

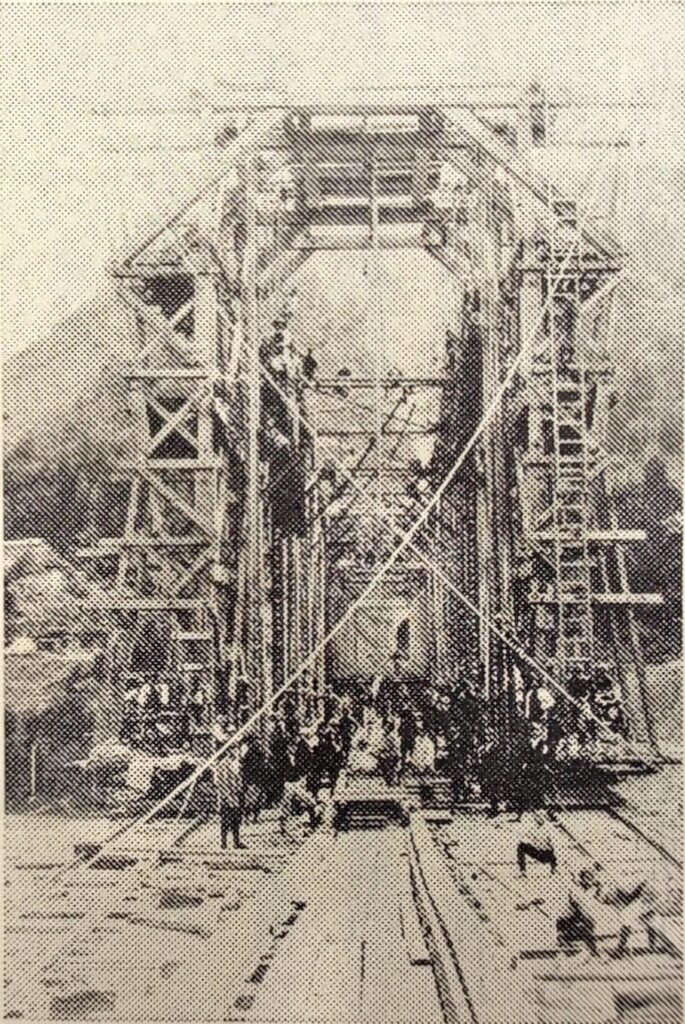

画像は建設中の球磨川第一橋梁。

この翌年、福岡から鹿児島まで全通します。

熊本県で最初に電気が通ったのは明治24年でした。坂本村は山の中だから大変だったようです。

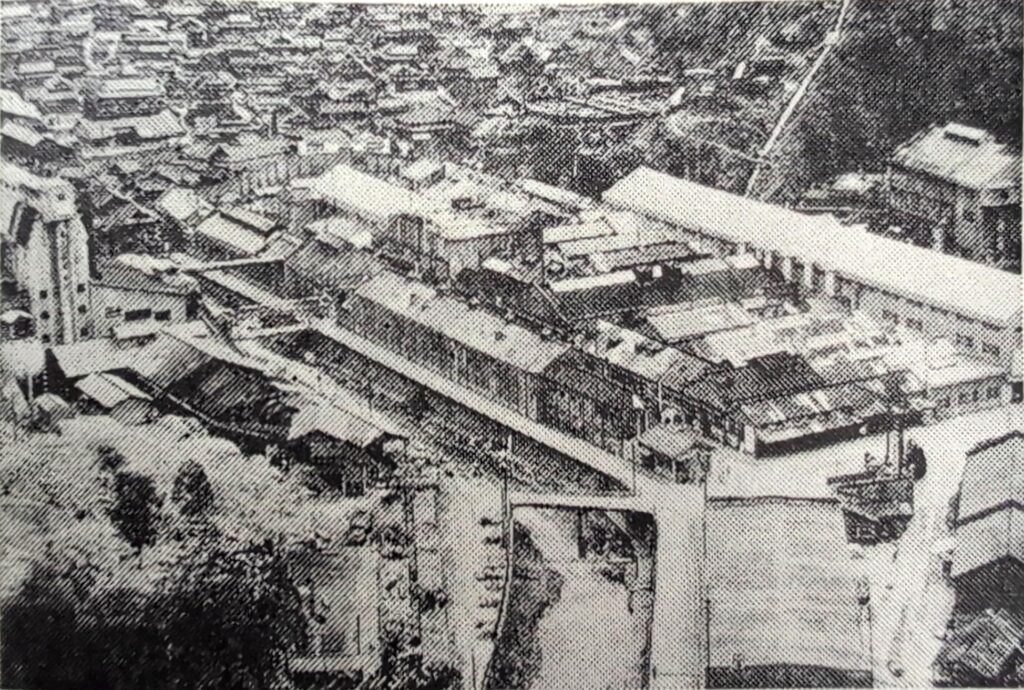

製紙工場近くの集落だったようです。

走水の滝展望台から望む板の平集落(画像中央よりちょっと左)

(令和2年流出)

この年、国道219号線をバスが走るようになりました。

ここも橋として通れました。

この後昭和39年、カラー放送が始まりました。

昭和29年に公布された町村合併促進法の中で、熊本県で最後の町村合併でした。

促進法が効力を失うまで残り2か月のことでした。

カヌーチームの主将として出場しました。息子はプロレスラーの本田多聞選手、又甥はサッカーの本田圭佑選手。

(令和2年流出)

「サ」を図案化したものです。全体の構図から「サカモト」とも読めるとされています。

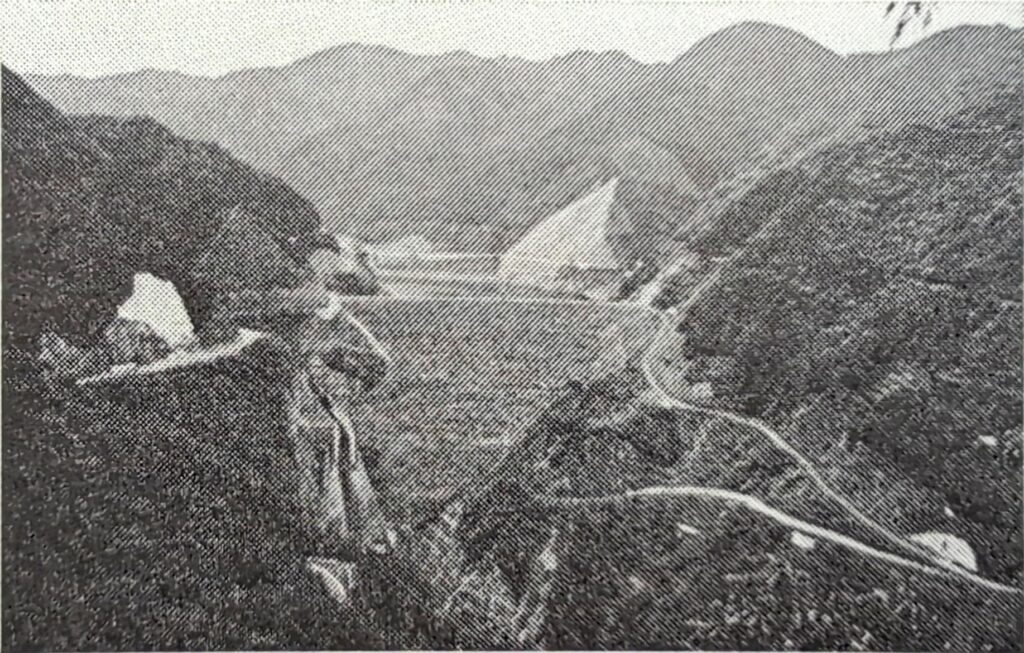

九州初の揚水式発電所の一部です。

これにより坂本村の人口はがくっと八代に流出しました。

それまで国道219号線は毎日大混雑、ドライブインが栄えていたそうです。

大豆の味がぎゅっと詰まって、とても美味しいお豆腐です。

かつては地元の小さい子どもあこがれの演目でしたが、現在は休止状態です。

一度は途絶えたものの復活、現在は休止状態です。

10か月足らずで入館者は10万人に達しました。当初は建物の隣にクレオン畑があったそうです。

レストランも併設されており、荒瀬ダムカツカレーや鮎、うなぎが食べられました。

クレオンは森の中の温泉といった感じですが、憩いの家は田んぼの中の温泉です。

日本最大級の公開屈折式望遠鏡が目玉!

一時は途絶えましたが、地元住民が復活させた賑やかな踊りです。

この7年後、九州新幹線が全線開業しました。

熊本県第2の都市の一部になりました。

熊本県で最も古いダムでした。国内初の本格的ダム撤去ということで、たくさんの人が見学に来たそうです。

瀬戸石集落の人が自慢げに話してくれました。「ご~ろよか男」(とてもイケメン)だったそうです。

希少な純国産生きくらげを生産します。

たくさんのカヤックも整備されました。

坂本町の3つの石橋も、石橋群の一部として日本遺産に登録されています。

画像は中谷地域小崎集落の眼鏡橋。

この後、町の人口は3割減少しました。

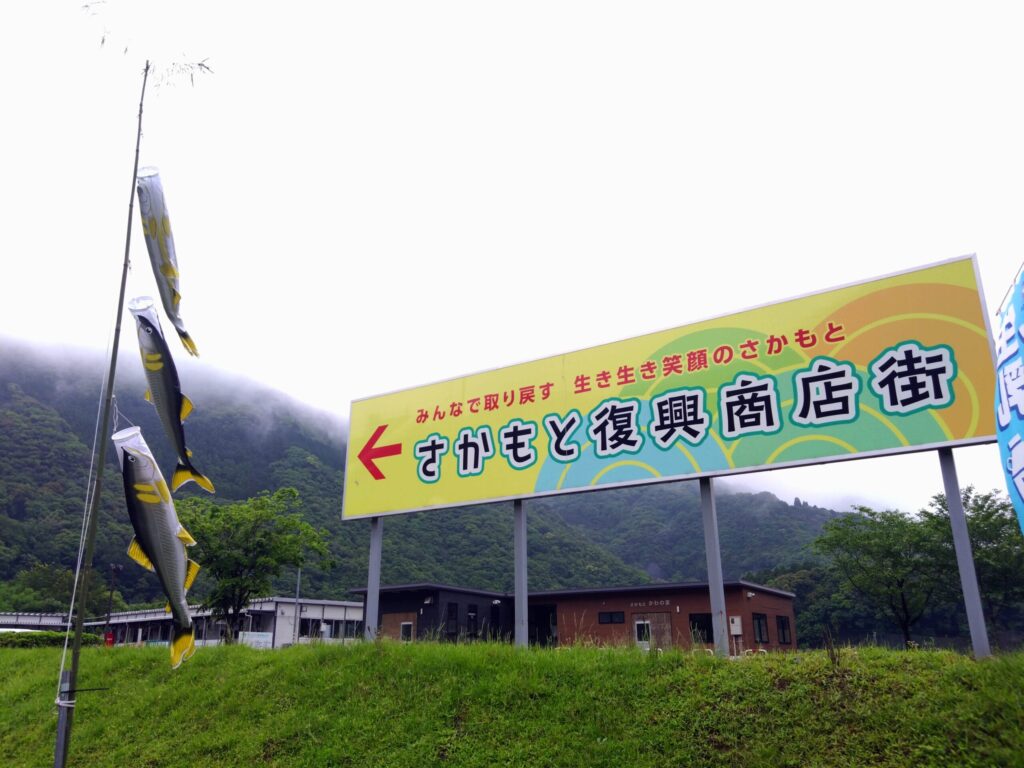

道の駅坂本のお向かいの駐車場にて営業していました。

お弁当は大人気でお昼には売り切れることも多いです。

青年海外協力隊の協力のもと、クラウドファンディングにもチャレンジしました。

大人は180円で乗れます。

向かいの復興商店街で営業が続いています。

八代市役所などでの物販などは、引き続き行われています。

復興商店街があった場所もかさ上げし、新しい道の駅坂本になります。

2033年ごろの運行再開を目指すそうです。再編により、坂本町で一番南の駅「瀬戸石駅」は廃止になります。

道の駅リニューアルオープンを待っています。

画像:一部を坂本村史、坂本村周年記念誌(1981,1996,2001)より引用

-1024x682.jpg)